HISTORY

和彫りの歴史

~時代とともに歩む和彫りの変遷~

金属工芸作品は、各時代、社会の雰囲気をきわめてよく伝えて、受け継がれてきました。平安時代から明治時代までのあいだに生み出された日本の金工作品を眺めわたすと、日本の歴史と深い関わりがあることが見えてきます。金色にかがやき、華やかな意匠があしらわれた金工作品には、時代とともに歩む歴史が存在します。

解説

京都国立博物館 発行

久保 智康 著「金色のかざり」より

平安時代794 - 1185

生活を飾る意識の高まりは、

神仏世界のかざり「荘厳」へ

平安時代後期、王朝の時代に、金工のかざりは劇的な展開を遂げる。富裕の人々の間で生活をきらびやかにかざる意識が高まりを見せようとしていた。しかしそのような風潮の、現代感覚でいう成金趣味に終わらないところが、この時代の要諦で、富裕の人々の意識は、より純化しつつ神仏世界のかざり、すなわち「荘厳」へと向けられていったのである。末世観を背景とする浄土教の流行、法華経や舎利への信仰などを具体的契機として造られた荘厳の品々は、究極的には人の眼にどう映るかが問題ではなく、神仏の眼にいかにかなうか、というきわめて真剣な姿勢に貫かれたもので、まさに善美を尽くしたものだった。

鎌倉時代1185 - 1333

武士の究極の「いでたち」、

武器・武具をかざる

鎌倉時代になると、空想上の花であるはずの宝相華文まで鋤彫りを重ねて現実感をもたせるなど、工人の意識は写実と技巧へ向かった。王朝期を通じ右肩上がりだった「かざり意識の高揚感」が極限値に近づきつつあったのである。そして武士にとって究極のハレのいでたちである武器・武具にも、金銀のかざりが施されるようになった。

武器・武具は、戦や儀式という着用の非日常性、着る物を護るという聖性などがら、ひじょうに手厚いかざりがほどこされた。それは、着用者の階層性を明確に反映したものであったが、鎌倉時代後半から南北朝時代になると、中級・下級武士も財力を蓄え、存在感をアピールしうる「いでたち」に凝るようになった。もっとも彼らのかざり意識は、たんに目立つことだけを意図したわけではなく、多分に精神的な面もあった。その証拠に、通常目にふれない太刀の刃文にまで装飾性を求めるようになったのである。

南北朝時代1336 - 1392

工芸に多彩な意匠が出現

金色の金具が武具かざりの主役に

鎌倉から室町時代にかけての工芸は、ひじょうに多彩なかざり意匠が表されるようになった。大切なのは、東アジア地域の人々が同じ意匠を用いて生活をかざっていたことで、意匠のもつ意味を同じように理解していたのである。その背景は、漢字を媒介として情報が伝達された東アジア漢字文化圏が早くから形成されたことと、とくに中世の東シナ海、日本海を往き交う人々が、漢詩を詠み理解することで文化的意志疎通を図っていたことが大きい要因だった。

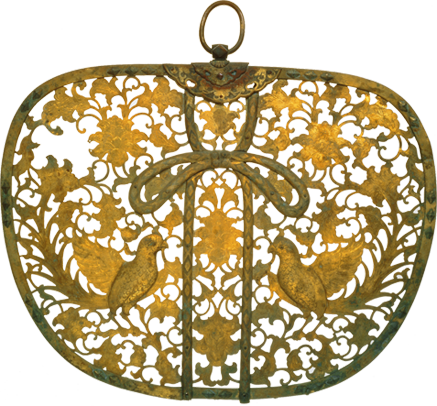

南北朝時代に、貴賤や都鄙の文化が混交し新たな風俗、芸能が生み出されたことを論じるとき必ず引き合いに出されるのが「京鎌倉ヲコキマゼテ一座ソロハヌエセ連歌」という二条河原楽書である。この「こき混ぜ」になった社会の雰囲気は、人々の飾り意識にも新たな活力を与えた。 とりわけ武士の風体はにわかに派手になった。もともと武器・武具は、平安後期に一定の形式が定まった時点から、階層性、非日常性、そして聖性を反映した厚いかざりが施された。南北朝時代から室町時代にかけ、色あざやかな威し糸とともに、文様を彫り表した金色の金具が武具かざりの主役となったのである。

室町時代1392 - 1573

彫金を駆使した金色の飾金具で

武具が豪華にかざられた

武将が身を包む甲冑は、戦場での自己の存在をアピールするための大切な手段であった。目にも鮮やかな色糸や、彫金を駆使した金色の飾金具で豪華にかざられた。戦場に赴く武士が総体として多くなるにつれ、威糸の色目や金具かざりが派手になっていった。

胴の右脇を開いて装着し、数間の草摺(くさずり)を下げる形式の甲冑は胴丸と呼ばれ、元来は徒士が歩きやすいように工夫されたものであるが、室町時代には最も一般的な甲冑として上級武士までこれを着用した。小札(こざね)を綴り胴に仕立てる威毛(おどしげ)には韋や組糸が用いられたが、とくに後者は様々な染糸があり、胴丸の場合、段ごとに色を変える色々威(いろいろおどし)などが行われて、まことに華やかな彩りであった。

一方、要所に付く金具も、本体保護という役割をはるかに超え、銅鍍金による金色の輝きを武具に添えた。

桃山時代1573 - 1603

桃山文化が金工装飾の飛躍させた

意匠表現はダイナミックに

桃山時代に生み出された美術は、かつてないほど華やかで躍動感あふれたものであったが、特に金色のイメージが強調されたことが金工のかざりを飛躍させた。信長の安土城が金碧の障壁画でかざられ、秀吉は黄金の茶室を作らせた。また織豊政権の有力家臣の城は金箔瓦を葺いた。そこにおかれた調度や飾金具などが、いきおい金色の印象を強めたことは間違いない。

「桃山ぶり」は金の色彩だけではない。意匠を器体いっぱいに大振りに描くこともそうであるし、一見ラフに見えるほどの速度感と力強さで彫金の鏨を打っている。彫金は、鏨のタッチが力強く、工人の個性が把握しやすい。高台寺霊屋は、京都上京一条の餝師、津田治兵衛の工房がこれらを担当したとみられる。豊国神社釣灯篭を製作した体阿弥も、信長の安土城天守閣の飾り金具を担当し、江戸時代末まで続いた京都餝師の名門である。

そのような作風は、江戸時代に入り刻々と移り変わっていった。全体に文様は細かくなり、鏨は浅いタッチで均一に整然と打たれる。これもまた、ほかの工芸や絵画などと波長を同じくするもので、桃山から江戸へと、大きな時代の動きの中で、かざりの造形全体がダイナミックな展開をみせたのである。

江戸時代1603 - 1868

金工は都市民の生活を飾る

自己主張する宮廷の飾り金具

江戸時代、経済力をつけた都市民にとって、金工のかざりはごく日常的なものになった。簪・櫛などの飾身具、煙管・煙草入などの喫煙具、矢立などの文房具等々、小さなものに細密な意匠・技法をほどこした品々が生活をかざった。武家も同様に、大名家の豪華な調度・武具から広く武士が携えた刀装具まで、その作例は枚挙にいとまがない。これらの品々をとおし、さまざまな意匠造形を楽しんだ人々の、かざりに対する思い入れ、意識の高さは、欧米のあまたあるコレクションを例にあげるまでもなく、世界的にも特筆されるものであろう。

また、祭りの神輿や曳山はハレの場を盛り上げ、町の経済力を示すため技巧をこらした金具で飾られるようになった。これら、金工かざりを製作すべく、錺師(かざりし)や刀装の彫物師をはじめとする職人が都市に工房を構えた。

建物や障壁画の飾金具は、桃山時代になり、それまでの小さな引き立て役から突如として大型化し、さまざまな意匠を凝らし金色に輝くものが出現した。このような飾金具の自己主張は、江戸時代に入り、宮廷関係の書院、座敷の引手、釘隠しに形を変えて発現する。桂離宮に代表されるように、日常の風物にその場に応じた寓意性を持たせた金具デザインは、ときに華やかな色彩の七宝がほどこされた。「綺麗な」座敷かざりを楽しんだ、宮廷サロンの文化的雰囲気がよく伝わってくる。

明治時代1868 - 1912

多くの装飾様式・技法が生み出され

金工技術は頂点に

江戸時代に入って大きな戦もなく政治が安定すると、鍔などの刀装金具はますます装飾品化していった。江戸期においては、多くの装飾様式、装飾技法が生み出されたのである。そしてその頂点に達したのが幕末・明治といえる。幕末になると大名家をしのぐ豪商たちが現れ、脇差しの帯刀を許された町人たちは、町彫りの刀装金工たちに贅を尽くした刀装金具をつくらせた。

やがて、日本は開国し、武家社会は崩壊する。金工たちは、殖産興業政策を推し進める明治政府の指導のもとに、刀装具造りで培った金工技法で、花瓶や香炉をつくり、当時欧米で盛んにおこなわれていた万国博覧会に出品する。すると、各種の色金をつかった複雑な象嵌(ぞうがん)や彫りは欧米人の目にとまり、大評判になる。

加納夏雄や後藤一乗ら、京金工達が創り出した高度な技を駆使しながらも簡素で品格、風格を感じさせる世界は、この時代が金工の歴史において、技術的な頂点にあったこと、そしてその高度に発達した技法を駆使することにより、今までだれも表現し得なかった世界を初めて表現し得たともいえる。

※明治時代の出典:「幕末・明治の鐔・刀装金工」企画監修:村田 理如(清水三年坂美術館)